Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden in Dortmund bis zum Ende auch Kriegsgefangene untergebracht. Wie viele andere preußische Gefängnisse überstand das Gerichtsgefängnis Dortmund den Krieg unbeschadet. Doch nach dem Ende des Weltkrieges sollte das Gefängnis seine erste dunkle Zeit erleben.

Der tiefsitzende Schock der Kriegsniederlage und der vierjährige, kräftezehrende Krieg führten zur Novemberrevolution. Der Weltkrieg beendete zwar den Hochimperialismus und stürzte die Monarchie im Deutschen Reich, doch auch in Dortmund wurde es unruhiger. Die erste deutsche parlamentarische Demokratie, die Weimarer Republik, war als Nachfolgerstaat entstanden. In Dortmund repräsentierte Adolf Meinberg die Dortmunder USPD. Im Februar 1919 trat er zur KPD über. Meinberg tauchte zunächst unter, da konterrevolutionäre Freikorpstruppen radikale Hochburgen im Ruhrgebiet besetzten. Er tauchte wieder auf und wurde in Schutzhaft genommen. Nach der Flucht aus dem Außenarbeitskommando am 1. Juni 1919 wurde er erneut am 18. September im Lübecker Hof inhaftiert. Gegen den Kapp-Putsch hatten die USPD und SPD zu einer Kundgebung am Hansaplatz aufgerufen. Dort bildete sich am 20. März 1920 ein Demonstrationszug zum Gerichtsgefängnis, um die Freilassung Meinbergs zu erzwingen. Sie hatten Erfolg, und Meinberg kam frei. Doch legten er und seine Gefolgschaft die Waffen trotz dem Ende des Putsches nicht nieder. So fungierte er kurze Zeit später als Oberbefehlshaber bzw. Oberbürgermeister, da der damalige Oberbürgermeister Dr. Eichhoff die Gewalt auf ihn übertrug, um die Lage zu beruhigen.

Aufgrund seiner Beliebtheit wurde er zum Feindbild der Reichswehrtruppen, die die Versorgung Dortmunds kappten. Erneut geriet er in Haft. Am 2. April kehrte er nach Dortmund zurück und floh anschließend. Der Aufstand fand somit sein Ende. Noch am 9. Mai 1920 wurde er aufgrund eines Haftbefehls verhaftet und in das Centralgefängnis Werl gebracht. Später wurde er noch einige Male im Gerichtsgefängnis Dortmund untergebracht, zuletzt 1933.

Aufgrund des Kriegsschuldartikels 231 des Versailler Vertrages aus dem Jahr 1919 musste Deutschland Reparationszahlungen vornehmen. Eine Reparationskommission ohne Beteiligung Deutschlands setzte diese Zahlungen fest. Aufgrund der Verzögerungen bei den Lieferungen rückten mehrfach französische Truppen in unbesetztes Gebiet vor. 1921 besetzte man Teile des Rheinlandes als Ausgangsbasis für weitere Besetzungen. Zwar ließen die Siegermächte 1922 die Zahlungen ruhen, da Deutschland wirtschaftliche Probleme hatte, doch geriet man wieder in Rückstand. Da die Kommission von absichtlicher Zurückhaltung der Lieferungen ausging, nahm Frankreich dies zum Anlass, ins Ruhrgebiet einzumarschieren. Den Höhepunkt des nun politisch-militärischen Konfliktes markierte die Ruhrbesetzung von 1923 bis 1925 durch Frankreich und Belgien. Am 16. Januar 1923 wurde Dortmund durch Frankreich besetzt. Grundsätzlich gab es aufgrund der vollkommenen Unversehrtheit des deutschen Staates im Ruhrgebiet keine rechtlich anzuerkennende Befehls- oder Zwangsgewalt. Infolgedessen gab es für deutsche Behörden auch keine Verpflichtung zur Befolgung oder Duldung von Befehlen. Der entsprechende Protest von deutscher Seite mündete in einen vorübergehenden gewaltlosen Widerstand.

Gleichzeitig suchte die Besatzungsmacht Unterstützung bei Einzelpersonen, um den Widerstand der Bevölkerung zu beenden. Polnischen Arbeitern, die kein Recht auf soziale Unterstützung bei Erwerbslosigkeit besaßen, wurde das Sozialrecht zuerkannt. Verhindern konnten sie die zunehmende Gewalt in den Straßen jedoch nicht. Dortmund bekam stellenweise Zustände wie in einem Bürgerkrieg.

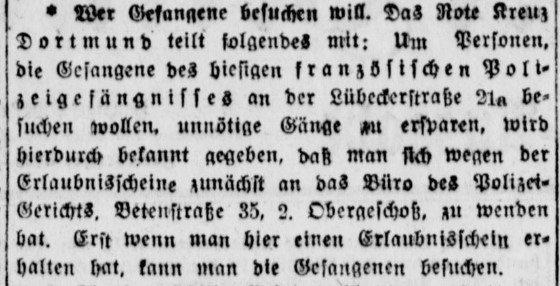

Bestimmte Häftlinge wurden befreit, sofern sie den Franzosen gegenüber positiv gestimmt waren. So überfielen Franzosen im Beisein eines Dolmetschers am 11. April 1923 das Gerichtsgefängnis und drangen unter Waffengewalt ein. Der Anstaltsleiter wurde festgenommen. Üblich war es, die Behördenleitungen durch Festnahme gefügig zu machen und das Chaos der führerlosen Belegschaft auszunutzen. Sie befreiten am gleichen Tag einen Falschmünzer und am Folgetag seine Ehefrau aus dem Gerichtsgefängnis. Der Direktor wurde danach schnell wieder freigelassen. Nach und nach besetzten sie die Behörden. Die gesamte Dortmunder Justiz legte aufgrund der massiven Eingriffe durch die Franzosen am 13. April 1923 die Arbeit nieder und protestierte – ohne Erfolg. Die Leiterin des Frauengefängnisses wurde am 14. Juni 1923 aus ihrer Wohnung verwiesen, die sich im alten Beamtenhaus der Anstalt befand. Die Anstalt erreichte damit die Teilbesetzung bis zum 20. Juni 1923 durch Frankreich. Dem folgte die endgültige Beschlagnahme des restlichen Gefängnisses. Ab dem 23. Juni 1923 wurde das Gefängnis vollständig in französischer Hand verwaltet und als französisches Polizeigefängnis geführt. Am 29. November 1923 befreiten die Franzosen den Duisburger Separatisten Romanovski, der wegen Diebstahls einsaß. Eine weitere Befreiung ist vom 20. August 1923 bekannt.

Die militärischen Strafgerichte der Dortmund besetzenden Division befanden sich zunächst in Castrop. Bis zum Juni 1923 wurden die entsprechenden Strafgerichte nach Dortmund verlegt. Die Strafgerichte verurteilten 828 Strafsachen gegen Deutsche mit insgesamt mehr als 432 Jahren Freiheitsstrafe. Bis zum Ende der Besetzung wurden für die Zwecke der Franzosen 1476 Gefangene in das beschlagnahmte Gerichtsgefängnis Dortmund eingeliefert. Eigentlich beschränkte die Rechtsprechung der Zeit die Befugnis der Franzosen auf die reine Notwehr, da im Frieden besetzt wurde. Die Besetzer dehnten jedoch unbeirrt ihre Befugnisse durch ihre Handlungen außerordentlich aus. Die faktische Aufhebung des deutschen Hoheitsrechtes, auch in der Rechtsprechung, krönte die Befugniserweiterungen. Da die Urteilsfindungen immer abstruser wurden, dauerte es nicht mehr sehr lange, bis die Meinungsfreiheit beschnitten wurde. Eine abgedruckte Aussage brauchte den Besetzern nicht in den Kram zu passen und schon wurden die örtlichen Zeitungen durch die Bestrafung von Journalisten und ausgesprochene Verbote massiv geknebelt. Auch als sich die Mark erholte, griffen die Gerichte ein, da durch die Währungsstabilisierung der Lebensunterhalt für die Franzosen am Ort teurer wurde. Gewünschte Aussagen wurden durch Schläge, Tritte und andere gewaltsame Verhörmethoden herausgeprügelt. War der Verhörte gut genug zugerichtet, durfte ihn auch niemand mehr im Gerichtsgefängnis besuchen. Es sollte niemand sehen, was das Militär verursachte.

Die Besetzung Dortmunds und somit auch die Beschlagnahme des Dortmunder Gerichtsgefängnisses endeten am 22. Oktober 1924 gemäß des Dawes-Plans vom 16. August 1924. Die französische und belgische Regierung räumten, um ihren guten Willen zu beweisen, die Zone Dortmund-Hörde und die seit dem 11. Januar 1923 besetzten Gebiete außerhalb des Ruhrgebietes anlässlich des unterzeichneten Abkommens. Tatsächlich kann die Räumung Dortmunds als das erste Anzeichen eines Umschwungs angesehen werden. Die Ruhrbesetzung selbst endete erst im Juli 1925 mit der Räumung der Stadt Essen. Der Dawes-Plan sollte eine Orientierung der Reparationszahlungen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Weimarer Republik geben. Bedingt durch einen als schwach wahrgenommenen Staat und die Finanzlage nach Krieg und Besetzung, entzündete sich anschließend die Glut des Nationalsozialismus in Deutschland.

In der jungen und ersten deutschen Demokratie wollte man nicht nur die Todesstrafe abschaffen. Auch der Gedanke der Vergeltung aus dem Kaiserreich sollte weichen. In den vorherigen Jahrhunderten war es üblich, den Willen des Gefangenen zu brechen und ihn seelisch und körperlich zu zermürben. Nun galt es, den Gefangenen zu stärken und sein Leben so zu lenken, dass er ein Leben ohne weitere Straftaten führen konnte. Die Strafe wurde als pädagogisches Mittel gesehen. Neben diesen erzieherischen Aspekten fand auch das Resozialisierungsprinzip Einzug in das deutsche Strafsystem. Prinzipiell wurde ein Stufenstrafvollzug gestärkt und das System mit Vergünstigungen für Häftlinge ausgestattet. Die Vergünstigungen und auch ihr Entzug sollten das Verhalten der Gefangenen lenken und gleichzeitig repressiv wirken. Der Verlust von Privilegien stellte hier das disziplinarische Druckmittel dar.

Gleichzeitig wurde das Bild des als nicht gesellschaftsfähigen und unverbesserlichen Straftäters geprägt, der sich den Maßnahmen der Resozialisierung entzog. Sein gesellschaftlich abweichendes Verhalten wurde auf biologische Faktoren reduziert. Doch das Ziel „humanitärer Strafvollzug“ hatte ein anderes Grundproblem, wie es auch die Weimarer Republik hatte. Ein großer Teil des Personals innerhalb der Justiz und der Verwaltung lehnte die neue Demokratie ab. Die meisten Vollzugsbediensteten setzten weiterhin auf eine strenge, militärisch geprägte Ordnung und Disziplin. Sie verweigerten sich den neuen Idealen.

Die „Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen“ wurden 1923 in der Weimarer Republik als Verwaltungsvorschrift im Rahmen der sozialstaatlichen Reformströmung eingeführt. Der Gefangene sollte „ernst, gerecht und menschlich“ behandelt werden. 233 Paragraphen regelten den Strafvollzug und hatten die Festschreibung des Vollzugsziels erstmals definiert. Dies war ein bedeutender Unterschied zu den Grundsätzen des Kaiserreichs. Zum Zwecke der Rückfallverhütung war die erzieherische Einwirkung prägend:

§ 48 im Gesetz über die "Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen“ von 1923:

§ 48 im Gesetz über die "Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen“ von 1923:

Durch den Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Gefangenen, soweit es erforderlich ist, an Ordnung und Arbeit gewöhnt und sittlich so gefestigt werden, daß sie nicht wieder rückfällig werden.

Die Länder der Weimarer Republik übernahmen vereinbarungsgemäß die Grundsätze in ihre Dienst- und Vollzugsordnungen. Die Umsetzung haperte jedoch an der personellen und finanziellen Ausstattung. Die Trennung nach Geschlechtern wurde aus den preußischen Grundsätzen übernommen und auch in anderen Einrichtungen der Anstalten ergänzt. Zudem sollten weibliche Bedienstete für die Aufsicht von Frauen eingesetzt werden. Differenzierung, Stufenstrafvollzug, Elternschaft und Schwangerschaften wurden erstmals rechtlich für den Vollzug geregelt. Auch die Durchsuchung von Gefangenen wurde so geregelt, dass Frauen nur von Frauen und Männer nur von Männern durchsucht werden durften. Erstmals wurden Anstaltsbeiräte erlaubt, deren Umsetzung in der Praxis jedoch nur in einigen Großstädten erfolgte. Hauptziel dieser Bestrebungen war es, die Grundsätze durch ein Reichsstrafvollzugsgesetz abzulösen. Bis dahin wurde die soziale Verträglichkeit der Grundsätze, insbesondere im Frauenvollzug, stetig überprüft. Der Gefangene bekam nun auch das Recht, sich zu beschweren. Die Einzelhaft geriet erneut in Kritik: Man könne niemanden durch Isolation in eine Gesellschaft eingliedern, indem man ihn aus der Gesellschaft anderer ausschließt. 1927 wurde der Entwurf des Strafvollzugsgesetzes in Kopplung zum Strafgesetzbuch zugeleitet. Da das Strafgesetzbuch scheiterte, scheiterte zwangsläufig auch das Strafvollzugsgesetz. Frauen sollten nicht nur als Aufsichtspersonal eingesetzt werden, sondern auch in allen anderen Bereichen wie Ärztinnen, Lehrerinnen usw. Zudem sollte die Schwangere besser geschützt werden. Für die Regelung der Vollstreckung von Maßnahmen der Besserung und Sicherung sollte die Trennung in besondere Anstalten erfolgen. Die Reformbewegung im Strafvollzug wurde 1929 beim Ausbau sozialer Hilfeeinrichtungen im Strafvollzug durch die Wirtschaftskrise gestoppt.

Die stromlose Dortmunder Anstalt wurde, wie auch andere Anstalten, in dieser Zeit rasch elektrifiziert. Die gefährlichen Gaslampen verschwanden, und die Flure sowie ihre Beleuchtung wurden sicherer.