Am 4. Dezember 1902 wurde die Justizvollzugsanstalt Dortmund mit den ersten Inhaftierten belegt. Am Eröffnungstag wurden 270 Gefangene in die neuen Räumlichkeiten überführt. Das neue Gebäude sollte eine Belegungsfähigkeit für 364 Inhaftierte erreichen. Der zur Hamburger Straße liegende Südflügel war noch nicht bezugsfertig. Auch der westliche Teil der Wirtschaftsbetriebe (Holzhof) und die Wäscherei (angrenzend an die Frauenabteilung an der Holländischen Straße) waren noch nicht fertiggestellt. Ab 1905 erreichte die Anstalt Vollbetrieb. Entsprechend der Zeit war die Anstalt noch nicht elektrifiziert. Die Flurbeleuchtung wurde durch leicht schräg an der Wand angebrachte Gaslampen gewährleistet. Die Hafträume verfügten über keine eigene Lichtquelle und wurden durch zur Flurlampe geneigte Lichtschächte oberhalb der Zellentüren beleuchtet. So stand den Inhaftierten nur ein Lichtkegel in etwa der Mitte ihres Haftraumes zur Verfügung. Diese Lichtschächte waren von außen verschließbar. Der ansonsten karge Haftraum besaß nur eine Kübeltoilette, die zweimal am Tag geleert werden musste.

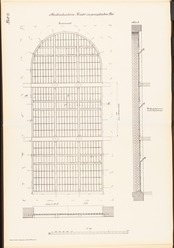

Ansonsten besaßen die Inhaftierten ein Bett, das morgens hochgeklappt und abgeschlossen wurde, einen Stuhl, einen Tisch und ein Regal. Die Fenster waren absichtlich hoch eingelassen, und die Fensterbank war so schräg angebracht, dass ein Sitzen dort verhindert wurde. Die Fenster selbst waren nach dem Gitter mit Fensterblenden ausgestattet. Diese Fensterblenden waren ähnlich den noch heute sichtbaren Fensterblenden an der Steinwache, nur dass sie schwarz waren. So war nur der Blick in Richtung Himmel möglich, verhinderte aber den Blick zum Hof. Es sollte die Kommunikation mit anderen Inhaftierten erschweren, denn zu dieser Zeit galten Gefängnisse als "Auswurf der Menschheit und Pflanzstätten sittlicher Verwilderung". Der Kontakt von weniger Verdorbenen mit sittlich herabgekommenen Menschen sollte verhindert werden, um die weniger Verdorbenen nicht herabkommen zu lassen. Entsprechend war die Anstalt in vollständiger Einzelhaft konzipiert. Das Sprechen untereinander war vollkommen untersagt. Der Inhaftierte konnte sich mit einer Meldeklappe beim Aufsichtspersonal bemerkbar machen. Dazu zog er im Haftraum einen Knauf aus der Wand, der einen Mechanismus im Mauerwerk auslöste. Außerhalb des Haftraums klappte dann eine auffällig rote Klappe aus der Wand mit einem leichten "Klack" heraus. Der Schlitz hierfür ist auf alten Bildern noch zu sehen. Die auf den Flurbrücken stehenden Hilfsaufseher bearbeiteten dann die Meldung. Danach wurde die Meldeklappe wieder in die Wand geklappt und der Knauf im Haftraum zog sich wieder in die Grundposition zurück.

Vorgeschichte zur Vereinheitlichung

Mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten im Jahr 1794 wurde die Körperstrafe durch Haftstrafen ersetzt, was zu einer massiven Überbelegung der vorhandenen Gefängnisse führte. Nach seinem Amtsantritt 1797 setzte sich Friedrich Wilhelm III. für die Reformierung des Kriminalwesens ein. Das preußische Justizministerium entwarf 1804 den „Generalplan zur Einführung einer besseren Criminal-Gerichts-Verfassung und zur Verbesserung der Gefängnis- und Strafanstalten“. Koalitionskriege mit Frankreich verhinderten jedoch die Umsetzung und Reformierung des Strafvollzuges. Die Auseinandersetzung mündete im Wiener Kongress, der 1815 Preußen territorial neu ordnete. Die unter dem Allgemeinen Landrecht erreichte Einheitlichkeit im Rechtswesen ging verloren, und auch die Vereinheitlichung des Gefängniswesens kam zum Erliegen. 1817 wurden die Zuständigkeiten für die Gefängnisse zwischen dem Ministerium des Inneren (Strafgefängnisse, Zuchthäuser, Korrektionsanstalten) und dem Justizministerium (Untersuchungshaft) aufgeteilt. Internationale Entwicklungen im Strafvollzugswesen ließen in Preußen die Auseinandersetzung mit der Reformierung wieder aufleben. Es wurde über die Umsetzung der Einzelhaft sowie die medizinische Versorgung von Inhaftierten diskutiert. Zunächst wurde die Einzelhaft ansatzweise umgesetzt. 1835 versuchte Preußen mit der Rawitscher Zuchthausordnung ein zweites Mal, Haftanstalten einheitlich zu organisieren. Die preußische Regierung entschied sich gegen die Einzelhaft, und trotzdem wurde noch kontrovers über das Haftsystem diskutiert. Am 26. März 1842 formulierte König Friedrich Wilhelm IV. die Vorgabe, dass das System der Einzelhaft verbindlich sei, was zum vorläufigen Ende der Diskussionen führte. Erst 1856 wurde in der Haftanstalt Berlin-Moabit die systematische Einzelhaft eingeführt. 1869 wurde die allgemeine Einführung der Einzelhaft per Reichsstrafgesetzbuch für gesetzlich zulässig erklärt. Die einheitliche Realisierung wurde weitestgehend durch das Fehlen von Einzelzellen bis 1890 verhindert. Um 1871 trat das Reichsstrafgesetzbuch in Kraft, das den Stufenstrafvollzug in seinen Ansätzen herausbildete.

Das übernommene Auburn’sche System (1823 in der Strafanstalt Auburn, New York, entstanden) verlangte bei Zusammenkunft von Inhaftierten stillschweigende Beschäftigung und strenge Aufsicht. Bei Nacht galt die Trennung in Schlafzellen. Das System der Einzelhaft hat seinen Ursprung in den USA und wurde als Mittel der Besserung angesehen. Nach diesem System hatte der Gefangene in seiner Einsamkeit Zeit, sich mit seiner Schuld auseinanderzusetzen und sich zur Umkehr vom Wege des Lasters bewegen zu lassen. Der schädliche Einfluss der Mitgefangenen entfiel nach dieser Auffassung ebenso. Die Kommission der Strafanstaltsbeamten brachte 1885 einen Beschluss unter dem Titel „Grundsätze für den Bau und die Errichtung von Zellengefängnissen“ heraus, nach dessen Kriterien unter anderem der neuere Gefängnisbau in Dortmund erfolgen sollte.

Die Rolle der Kirche

Theodor Fliedner spielte eine sehr große Rolle. Er reiste ab 1823 aufgrund der finanziellen Not seiner Gemeinde nach England und Holland. Mit diesen Reisen konnte er die Existenz seiner Gemeinde in Kaiserswerth sichern. In den Niederlanden machte er die Bekanntschaft mit dem Gedanken der Diakonie, und in England faszinierte ihn zudem die Arbeit der Gefängnisfürsorge. Am 18. Juni 1826 wurde so der Grundstein für die rheinisch-westfälische Gefängnisgesellschaft gelegt. Die Vermittlung von Wohnraum, Arbeit und finanzieller Hilfe für die Entlassenen war neu. Selbst die freien Familienmitglieder wurden seitens der Kirche unterstützt. Eine intakte Familie war der Garant für eine einfachere Reintegration in die Gesellschaft. Die öffentliche Meinung zu Gefangenen war jedenfalls nicht anders als heute. Es war schwer, Inhaftierte in Arbeit und Wohnraum zu vermitteln. Die Resozialisierungsarbeit im Justizvollzug ist somit keine neuzeitliche Erfindung. Im Dortmunder Raum waren es insbesondere Vereine mit Verbindungen zu Theodor Fliedner, die Gefangene auf die Entlassung und die Zeit danach vorbereiteten. Heute trägt es den Namen „Übergangsmanagement“. Dieser Einfluss mündete unter anderem auch in der Errichtung großzügiger Kirchen in den Anstalten der Zeit.

Grundsätze für den Bau und die Errichtung von Zellengefängnissen

Die Räumlichkeiten und Anlagen eines den Erfordernissen genügenden Gefängnisses ließen sich damals in zwei Gruppen unterteilen: zum Haftzweck dienende und der Verwaltung bzw. den Arbeitsbetrieben dienliche Räume. Um die Kosten einer Einzelunterbringung abzumildern, wurde es üblich, bis zu vier Geschosse auf das zur Versorgung dienende Kellergeschoss aufzubauen. Gleichzeitig mussten Gefängnisse langlebig und sparsam errichtet werden. Der Backsteinrohbau war das Mittel der Wahl, auch in Dortmund. Die Verteilung der Einrichtungen innerhalb der Anstalten war so zu wählen, dass stets Übersichtlichkeit geboten wurde, sodass die Gefangenen, aber auch der Dienst des Aufsichtspersonals, leicht überwacht werden konnten. Arbeits- und Werkbetriebe waren vom Haftbereich zu trennen. Auch war die Anstalt, sofern erforderlich, streng nach Männer- und Frauenabteilungen abzutrennen. Die Belegungsfähigkeit einer Anstalt durfte aus ökonomischen Gründen nicht niedriger als 200 und nicht größer als 500 Gefangene umfassen. Licht und Luft durften nicht entzogen oder beeinträchtigt sein.

Grundsätzlich wurden neue Anstalten panoptisch gebaut. Dies vereinfachte die Übersichtlichkeit und die Bewachung. Es galt die Faustformel, dass ein Aufseher maximal 50 Gefangene bewachen konnte. Auch die inneren „Werte“ der JVA Dortmund wurden damals durch die von der Kommission der Strafanstaltsbeamten herausgegebenen Bestimmungen bestimmt. Haftraumgröße und -einrichtung, Türen, Meldevorrichtungen und selbst Verschlüsse an Fenstern wurden genau bestimmt. Da die Hafträume über keine eigenen Toiletten verfügten, war am Ende eines jeden Ganges eine Spülzelle vorgesehen. Dort wurden die Kübel bzw. Leibstühle geleert und gereinigt. Um positiv auf das Gemüt der Gefangenen einzuwirken, sollte der Spazierhof begrünt und gepflegt sein. Das „Gequatsche“ vom Hof zu einer Zelle, auch wenn es die eigene Abteilung ist, ist wie heute untersagt. Der Standort der Einrichtungen wie Küche, Kirche, Gesundheitswesen oder Bildungsbetriebe war so zu wählen, dass sie über kurze Wege erreicht werden konnten. Bei Küchen sollten zusätzlich die Dünste die oberen Etagen nicht belästigen und einen eigenen befriedeten Hof haben. In Dortmund wurde die Küche im heute abgerissenen Wirtschaftsgebäude an der Hamburger Straße untergebracht. Auch die Kirche, der Sanitätsbereich und die Bibliothek wurden am Zentralbau (damaligen Verwaltung) in Dortmund untergebracht. Die Kirche wurde zu einem Viertel unterteilt und hatte einen abgetrennten Bereich für weibliche Gefangene. Krankenabteilungen hatten 6-8 % der Belegungsfähigkeit zu entsprechen und mussten vom übrigen Haftbereich abgetrennt sein. Diese Abteilung belegte dadurch zwei Etagen des heutigen A-Flügels.

Die Räumlichkeiten des Oberaufsehers, des sogenannten Hausvaters, waren zentral zu wählen und sollten ihm einen direkten Überblick über die Höfe geben. Zugleich mussten die Fenster seiner Räumlichkeiten normalgroßen haben. An diese Räumlichkeiten erinnern heute nur noch die zwei nebeneinander liegenden und normalgroßen Fenster auf Abteilung 1.

Innere Architektur

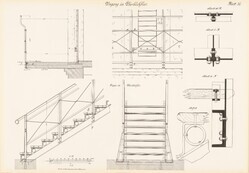

Bedingt durch die panoptische Bauweise mussten die Flure übersichtlich und von allen Punkten des Flures einsehbar bleiben. Die Sicht durfte nicht durch Türen oder andere verdeckende Bauteile behindert werden. Größtmögliche Transparenz ohne Funktionsverlust war die Devise. Der Haftflügel wurde entlang der Hafträume wie eine Galerie aufgebaut. Dadurch waren die Flügel über alle Etagen offen miteinander verbunden und einsehbar. Die offenen Etagen wurden mit Netzen bespannt, um die Gefahr von herabfallenden Gegenständen und Personen abzuwenden. Bedingt durch die Galerie waren Geländer und offene Geländer-Stützen notwendig. Auch sie wurden aus Stahl kreuzförmig gebaut, um eine gewisse und notwendige Stabilität zu erreichen. Die im Haupthaus befindliche Treppe in Dortmund wurde auf die gleiche Weise mit Treppengeländern und -stützen ausgestattet. Nach den Bestimmungen vom 1. November 1892 mussten Treppen der Galerien auf diese Art gebaut werden und durften keine Setzstufen besitzen, um auch durch die Treppe sehen zu können. Im übrigen Teil des Hauses ohne panoptische Bedürfnisse konnten normale, diesen Anforderungen nicht entsprechende Treppen verwendet werden. Des Weiteren waren die Haftflure immer unter dem Gesichtspunkt hinreichenden Lichtes und Belüftung gebaut und mussten unter Einhaltung maximalen Brandschutzes ausgestattet sein. Das Dach des Haupthauses wurde daher als Glasdach konstruiert. Durch die offene Bauweise konnte das Licht ungehindert die Flure erhellen. Der verwendete Stahl stammt aus den Hoesch-Werken in Dortmund und aus den Hasper Hütten in Hagen. Die Ziegelsteine stammen aus verschiedenen Ziegelwerken in Dortmund. So erinnern die Dortmunder Flure an einen stählernen und strahlenden Koloss. Selbst die Richtung, in die sich Türen öffnen mussten, wie breit Flurstücke sein mussten und welche Dicke Mauern zu haben hatten, wurden in den Normen für den Gefängnisbau genau bestimmt.

All das führte zur Optik des Lübecker Hofs. Der einzige Unterschied war der Bodenbelag. Hier wählte man Linoleum als Bodenbelag, da die bis dahin verwendeten Asphaltestrichböden bei Wärme zu unebenen Pisten wurden. Untersuchungshaftanstalten wurden als Atrium gebaut, Strafgefängnisse als Sternbau.

Das Wasser erhielten die Gefangenen regelmäßig in Behältern, die in jedem Flügel über Stockwerksbrunnen befüllt wurden. Etwa 12 Liter Wasser pro Kopf und Tag galten als Maß zum Trinken und Waschen. Zugleich waren diese Brunnen so ausgestattet, dass man mit angebrachten Schläuchen etwaige Feuer löschen konnte. Die Inhaftierten benutzten Leibstuhleimer (auch Kübel genannt), um ihr Geschäft zu verrichten. Diese wurden dann in den Spülzellen ausgeleert und gereinigt. Den Inhaftierten war es selten möglich, die Außenwelt zu sehen. Nur auf einigen Flurbereichen waren Fenster eingelassen, die einen offenen Blick nach draußen erlaubten. Selten hatten die Gefangenen Gelegenheit, dort haltzumachen. Diese Fenster verfügten über eine besondere ausbruchssichere Gittertechnik. In Dortmund waren sie in der Anstaltskirche, dem Treppenhaus des Waiberflügels, kopfseitig im Verwaltungs- und Lazarettflügel und den Ecktreppen des Männerhauses vorzufinden. Die Betten waren fest an der Wand montiert. Tagsüber wurden sie hochgeklappt und abgeschlossen, sodass der Gefangene nur auf seinem Stuhl an einem kleinen Tisch sitzen konnte. Der kleine Wandschrank erlaubte es ohnehin nicht, viele eigene Habseligkeiten unterzubringen. So waren der stinkende Leibstuhl, ein Wasserkrug und etwas Geschirr seine täglichen Begleiter. Das gedämpfte Licht des hohen Fensters trug nicht unbedingt zur seelischen Aufheiterung bei. Nachts erhellte nur das Lichtklappenlicht die Zelle halbherzig und drückte zusätzlich auf das Gemüt. Grundsätzlich erfolgte die Unterbringung in Einzelhaft. Die Anstaltsbücherei enthielt eher leuternde und bildende Literatur, sodass eine gedankliche Flucht in andere Welten kaum möglich war. Duschen war nur einmal die Woche erlaubt.

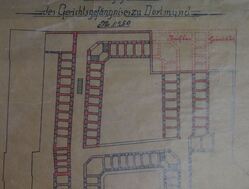

Während der Bauphase des Amtsgerichts und des dazugehörigen Gerichtsgefängnisses wurde klar, dass auch diese Gebäude nicht mit der Wachstumsgeschwindigkeit der Einwohnerzahl mithalten würden. So wurden Erweiterungspläne gezeichnet. Das Amtsgericht sollte drei Flügel zwischen der Frauenabteilung und dem heute denkmalgeschützten Teil des Amtsgerichts aufbauen können, und das Gefängnis sollte ein zweites Atrium auf der Westseite des Männerhauses bekommen. Es gab auch Pläne, die Frauenabteilung bis zum Verwaltungsflügel zu verlängern, sodass dort ein drittes Atrium entstanden wäre. Von diesen Plänen wurde nur der heute bestehende Amtsgerichtsflügel bis zur Pforte der Anstalt gebaut. Die anderen beiden Flügel blieben Zeichnungen. Den Plänen des Gefängnisses kamen zwei Weltkriege und die Probleme der Nachkriegszeit in die Quere.